Роль образования в развитии страны невероятно возросла за последнюю четверть века. Из века соревнования в области техники, технологии, торговли мы переходим в век соревнования идей. Если есть достаточное количество образованных людей, то любые новинки, любые ноу-хау достижимы для всех. И это чрезвычайно важно: за считанные месяцы они, благодаря невиданным темпам научно-технического прогресса IT-технологий, превращаются в нашу обыденность.

Образованность людей — ключ к суверенному будущему. А для нас это особенно важно: мы живём в суровых условиях северного климата и без особого подхода, научного подхода, невозможно жить и развиваться в современном мире. Нам не только важно развиваться, строить и создавать уникальные объекты инженерной мысли, но крайне важно сохранить уникальную, хрупкую северную природу, что без науки и образованного человека невозможно.

Все предпосылки развития у нас имеются, ибо наша история доказывает это. Из малограмотного народа в начале XX века мы сегодня стали одним из лидеров в производстве, образовании и науки, культуре и искусстве. Мы генетически тяготеем и склоны к наукам и образованию. И этим грех не воспользоваться.

Наша республики в 90-е годы XX века переживала новый виток своего развития. Под руководством национального лидера М.Е. Николаева, творческая интеллигенция и народ смогли создать новую республику. И одним из гениев того времени стало решение создать Академию наук Республики Саха (Якутия).

На первом общем собрании Академии наук Республики Саха (Якутия) в феврале 1994 года первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев инициатор создания Академии наук произнёс: «Мы как практическую задачу поставили формирование нового облика республики, его прорыв в цивилизованный и развитый мир — осуществление этой стратегической цели должна предшествовать серьёзная работа по подготовке кадров. Мы эту работу начали в школах, принята концепция обновления и развития национальных школ, отражена целостная система ее обновления, серьёзные сдвиги происходят и совершенствуется система подготовки высококвалифицированных кадров в Якутском государственном университете и других высших учебных заведениях.

Мы обязательно должны вести критерии оценки подготовки учащихся, специалистов высшей квалификации на всероссийском и международных стандартах. И мы тут возлагаем большие надежды на Академию наук Республики Саха (Якутия). Пусть в Якутске, Мирном, Алдане, Нерюнгри, Чурапче, Олёкминске, Сунтаре, Майе, Вилюйске и других улусах откроются школы наших академиков, докторов наук. Пусть одаренные дети с самого начала попадут подоко и опеку святил науки и сами становятся со временем личностью на научном небосклоне. Надо это сделать национальным движением, академики имеют свои научные школы, своих поклонников, своих последователей».

Благодаря учёному миру, выдающему академику В.П. Ларионову и его последователями была создана уникальная система: научно-социальная программа «Шаг в будущее». Все учёные республики стали волонтёрами программы, так они проехали все уголки необъятной Якутии с лекциями и семинарами, призывая учителей заниматься исследовательской деятельностью с учениками, разрабатывать уникальные проекты, реализовывать самые интересные задумки в жизнь.

Благодаря поддержке М.Е. Николаева, организаторскому таланту и гению В.П. Ларионова, и множеству учёных Якутии, трудолюбию и упорству учителей республики сегодня научно-социальная программа «Шаг в будущее» является национальным движением привития навыков исследовательской деятельности учащимся школа и подготовки будущих ученых, интеллигенции республики.

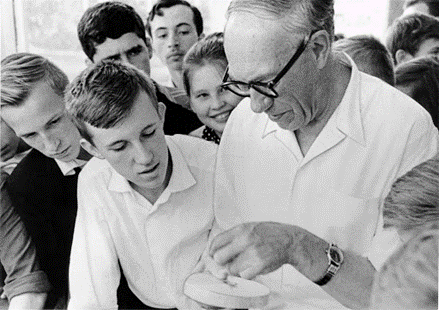

О важности научного, исследовательского подхода в обучении, подготовки будущих учёных со школьной скамьи говорили первый русский академик М.В. Ломоносов («Университет без гимназии, что пашня без семян») и основатель Сибирского отделения АН СССР, Новосибирского Академгородка, академик М.А. Лаврентьев. 18 октября 1960 г. в газете «Правда» он опубликовал статью «Молодым – дорогу в науку», где он пишет: «подготовка будущих учёных, должно быть в центре внимания педагогов уже в средней школе. Чем раньше молодёжь будет приобщаться к науке, тем быстрее и полнее будет отдача. Уже в средней школе надо развивать рвение к науке, технике, изобретательству, отбирать тех, кто проявит особый интерес к этому делу. Исключительно благородна роль скромных тружеников средней школы — учителей, которые умеют прививать своим питомцам любовь к тому или иному предмету. Между тем известно, что многие учителя ориентируются на средний уровень знаний… Следует организовать инспекционные поездки по местным школам работников высшей школы, Академии наук, опытных учителей…Необходимо стимулировать поездки ведущих учёных… различных городов и республик для чтения там циклов лекций, проведения семинаров…».

И в нашей республике были пионеры научно-педагогической деятельности в школе. Еще в 20-30 годах XX века вилюйский учитель П.Х. Староватов начал работу по организации первых школьных экспедиций-походов по родному краю, во время которых были собраны уникальные материалы по географии, геологии и биологии республики. В начале 1930- годов навали свою плодотворную деятельность в Сунтаром и Нюрбинском улусах выдающиеся учителя Г.Е. Бессонов и Б.Н. Андреев. Г.Е. Бессонов для сбора учебного и научного материла со своими учениками-юннатами совершал дальнейшие походы по родному краю, проводил интересную исследовательскую работу на пришкольном участке и в живом уголке школы.

Замечательная идея раннего приобщения детей к научно-творческой деятельности, углубленного изучения физико-математических дисциплин родилась у сельского учителя М.А. Алексеева в глухом таежном селе Далыр Верхневилюйского улуса в 1950-е годы XX века. В своей педагогической деятельности он много общался и обменивался с опытом выдающимися академиками и учёными из Новосибирского Академгородка и на основываясь на их примере, руководствуясь интуицией и знаниями создавал школьные лаборатории, кружки исследователей, создавал вместе с детьми, как соратниками, партнёрами и лаборантами, различные оборудования, даже прототип дизельной электростанции. Михаил Андреевич смог сделать триаду «учитель-ученый-ученик».

Он развенчал прежние представления о косности и инертности северного человека, о его неспособности быстро приобщаться к современному научно-техническому прогрессу. За все годы обучения он и его коллеги в селе Верхневилюйск воспитали более 50 кандидатов и докторов наук.

Великие дела М.В. Ломоносова, М.А. Лаврентьева, П.Х. Староватова, М.А. Алексеева, Г.Е. Бессонов, Б.Н. Андреев, заветы Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева реализуются в Академии наук Республики Саха (Якутия).

Член-корреспондент РАН, академик Академии наук Республики Саха (Якутия) Н.Г. Соломонов со своими учениками, коллегами и учеными-энтузиастами (академики АН РС(Я)): Ю.М. Григорьев, А.И. Матвеев; ученые: Исаев Арк.П., Исаев А.П., Черосов М.М.; организаторы: Ноговицын П.Р., Седалищева С.Н.) с начала 1990-х годов организуют по всей республики Комплексные научно-исследовательские экспедиции школьников. Так, наиболее известными стали экспедиции школьников: «Эллэйаада» в Хангаласском улусе; «Верхоянье-Полюс холода» В Верхоянском районе; «По следам Р.К. Маака» в Верхневилюйском улусе; «Бивень» в Таттинском улусе, «Уунэйис» в Амгинском улусе и другие.

С 2019 г. Академией наук Республики Саха (Якутия) при поддержке Фонда Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева организовываются Комплексные научно-исследовательские экспедиции школьников — «Школа Н.Г. Соломонова». Ключевой идеей данных экспедиций является практическое исследование родного края, участие на полноправной основе школьников и педагогов в многолетних экспедициях учёных, сбор уникального материала по истории, культуре и природе республики.

Тематика экспедиционных исследований охватывает такие области, как геология, экология, биогеохимия, гидрология, история, фольклор, этнография, археология и другие. Экспедиция становится, как центральное звено образовательного процесса, освоение теоретических знаний на практике.

Так, в 2019-2024 гг. экспедиции проводились на базе Тюнгюлюнской СОШ имени А.С. Шахурдина Мегино-Кангаласского района, Кресть-Хальджаской СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова Томпонского района, Тит-Арынской СОШ имени Г.В. Ксенофонтова Хангаласского района, Бердигестяхской СОШ имени А. Осипова Горного района, Ытык-Кюельской СОШ №1 им.А.И. Софронова Таттинского улуса, Верхоянской СОШ им. М.Л. Новгородова Верхоянского улуса, Тит-Арынской СОШ имени Г.В. Ксенофонтова Хангаласского района, Борогонской СОШ Вилюйского района и т.д.

Начала подготовки к экспедиции происходит в январе-марте ежегодно. Учителя и учащиеся проходят теоретический курс по методике предстоящих исследований от ведущих ученых и научных руководителей экспедиции на базе Академии наук Республики Саха (Якутия).

Главными научными руководителями экспедиций Академии наук Республики Саха (Якутия) являются Григорьев Юрий Михайлович, главный ученый секретарь Академии наук Республики Саха (Якутия), д.ф-м.н., профессор, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия); Матвеев Андрей Иннокентьевич, заведующий лабораторией обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН им. Н.В. Черского, д.т.н., действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия) и Исаев Аркадий Петрович, главный научный сотрудник ИБПК СО РАН, д.б.н.

Опыт работы школьных экспедиций показывает, что совместная работа школьников, учителей, учёных может дать серьёзные результаты по изучению природы родного края, в первую очередь, по биологии, географии, палеонтологии, истории и этнографии. Участие в экспедициях учёных способствует выбору направлений исследований, придает серьезный исследовательский характер и подбор наиболее объективных, подходящих к конкретным условиям методик исследований, более тщательной обработки собранного материала и аналитической оценке полученных результатов. Непосредственное общение школьников и учителей с учёными в процессе общей деятельности повышает уровень их научно-исследовательской работы и научной подготовки, прививает культуру научного подхода к жизни. Наука получает большое количество «глаз», «ушей», «рук» и единомышленников с помощью которого собирает большое количество материалов для исследований, который не доступен для ограниченного количества учёных. Естественно, ученый человек теряет большое количество времени и сил в подготовке школьников и учителей, чтобы научить их вести исследования. Однако, при этом учёный находит и готовит себе будущих помощников, студентов и преемников. Многие участники экспедиций становятся в последствии учеными и продолжают школьные исследования на протяжении жизни. Ещё большее значение школьные экспедиции имеют для воспитания учащихся, развития любви к родному краю и чувства ответственности за сохранение его экологической целостности и чистоты. Работа в составе комплексной экспедиции вырабатывает у ребят чувство дружбы, коллективизма, и самое главное, восприятия окружающей среды как целостной системы. В экспедиционной среде вырабатывается чувство взаимовыручки и преемственности работ, некоторые темы длятся годами. Такая перспективность возможна только в условиях школьных экспедиций, деятельность которых продолжается в течение многих лет.

Итогом экспедиций становятся не только научные работы ребят, ученых и педагогов, но и происходят целые открытия. Так, школьники-участники экспедиции в «Эллэйаада» в Хангаласском улусе под руководством академика Н.Г. Соломонова и учителя-энтузиаста П.Р. Ноговицына открыли множество видов эндемиков, нашли 14 видов редких исчезающих видов растений, описали более 484 видов растений. А в 2006 г. на стоянке Куллаты был найденуникальный костяной нож с каменными вкладками (предположительно неолит). Изучая этот нож Эверестов Афоня проделал эксперимент по технике изготовления такого ножа и внес свой вклад в науку.

Проблему сохранения исторических памятников на примере стоянки Куллаты поднял Титов Слава изучив данный вопрос на высоком научном уровне.

Школьники Верхоянского улуса выявили новые для Яно-Индигирского флористического района и Якутии виды лишайников.

Учащиеся Вилюйской, Усть-Алданской, Якутской экспедиции под руководством Фонда Ю.И. Семенова с 2019 г. создают Научно-образовательные центры в школах – это комплексы выставочных экспонатов и интерактивных систем, лабораторий для научно-исследовательской и познавательной деятельности учителей и учащихся. Композиции и материалы центра собираются во время экспедиций. Центр позволит популяризировать научную деятельность, как учителей, так и учеников имея уникальные экспонаты для исследования.

Когда создавался дизайн и концепция центра МБОУ «Бейдигинская СОШ» Усть-Алданского улуса, коллектив школы совместно с НОЦ Академии наук Республики Саха (Якутия) тщательно изучали опыт музеев, научных центров и разработали собственную идею. По задумке часть школы должно преобразоваться в научный мир. Дизайн стен, витрин, кабинетов оформлен в научно-популярном стиле рассказывающий о строении Земли и её месте в космическом пространстве, о составе геосфер и движениях литосферных плит, о многообразии геологических процессов в недрах Земли, о минералах и горных породах, о полезных ископаемых и способах их разведки и добычи, об эволюции биосферы и о многом другом. Благодаря Целевому фонду будущих поколений Республики Саха (Якутия) коллектив школы смог сделать ремонт и обустроить витрины, стенды, обучить кадры, а при поддержке Академии наук Республики Саха (Якутия), Фонда Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева) провести экспедиции школьников и собрать первые материалы для центра: артефакты мамонтовой фауны, различные горные породы и минералы Якутии.

Большой вклад в обогащение фондов центра внес И.И. Колодезников, доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия), заслуженный геолог Республики Саха (Якутия), президент Академии наук Республики Саха (Якутия) (2008-2019 гг.), Почётный гражданин Республики Саха (Якутия). Он подарил огромную коллекцию минералов, горных пород, книг, свои научные труды, технический инвентарь геолога.

Благодаря созданию центра, учителя и учащиеся Усть-Алданского улуса имеют возможность увидеть уникальные артефакты истории, мамонтовой фауны воочию, исследовать структуру и содержание горных пород, заниматься наукой. Ежегодно фонды будут наполняться новыми материалы по итогам экспедиций, создаваться новые стенды и макеты живой природы для дальнейших исследований и использования на уроках, как наглядные пособия.

Второй Научно-исследовательский центр открылся при Якутской городской национальной гимназии 12 февраля. Серди научных экспонатов центра, бедренная кость и позвоночник мамонта, переданный Отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) (руководитель Протопопов А.В., д.б.н.) для изучения детьми и педагогами гимназии, а также интересные минералы и горные породы. С этого года активно начнет работать Научно-исследовательский клуб гимназии под названием «Кварк». Члены клуба будут исследовать экспонаты и мамонтовые кости, а в летнее и осеннее время организовывать научные экспедиции с учеными Академии наук Республики Саха (Якутия).

Впереди открытие подобных центров в 10 базовых школах Академии наук Республики Саха (Якутия) и организация комплексных научно-исследовательских экспедиций школьников.

Также в рамках работы Научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха (Якутия) осуществляется деятельность, направленная на повышение интеллектуального потенциала педагогического сообщества республики на основе обучения в Академии наук Республики Саха (Якутия), стимулирования научно-исследовательской деятельности педагогов. Академики и ученые Академии наук Республики Саха (Якутия) в течение года проводят различные семинары, курсы повышения квалификации. Только в 2020 г. проведено 15 актовых лекций в том числе актовые лекции академика Махарова Е.М. на тему «Проблема модернизации современного общества (Россия)», академика Соломонова Н.Г., на тему «История организации комплексной научно-исследовательской экспедиции «Эллайаада», академика Лепова В.В. «Обеспечение целостности и повышение ресурса технических систем в экстремальных условиях Севера и Арктики», академика Егоров И. Е. «Математика и ее приложения в различных науках» и других.

До начала ограничений было большое количество выездом в улусы. В Таттинском, Амгинском, Намском, Нюрбинском, Вилюйском, Горном, Абыйском, Аллаиховском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском улусах прошли Дни науки в 2020 г. Одними из самых интересных лекций стали занятия Бадмаева З.В., к.т.н., доцента по теме: «Технические системы АПК» и Тимофеева В.Е., с.н.с., к.ф.-м.н. на тему: «Якутские приборы в космосе».

Традиционно большой интерес вызывают лекции по естественным наукам, так Соломонов Н.М, н.с. лаборатории прикладной зоологии НИИПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова читал ряд лекций на тему: «Происхождение и экология человека от древности до наших дней», Протопопов А.В., д.б.н., руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) провел актовые лекции по теме: «Палеоэкологические исследования условий обитания мамонтовой фауны в плейстоцене и голоцене на территории Якутии».

В целом актовые лекции ученых и академиков прослушали 5897 слушателей в Якутии.

Большая работа проводится по организации научно-методических семинаров, курсов повышения квалификации. Переход на дистанционный формат позволил проводить курсы без ограничений в пространстве и охватить всю Россию и даже были слушатели из США, Аргентины и Чили. Особый интерес у педагогов вызывают курсы освоению методики научного исследования в определённых областях. Так, самые популярные курсы оказались по следующим областям науки:

— 316 человек прошли курсы по биологии ( в том числе энтомология, орнитология, ихтиология, гидробиология). Руководители: Исаев Аркадий Петрович, д.б.н., г.н.с., и.о. заведующего лаборатории экосистемных исследований холодных регионов ИБПК СО РАН; Владимирцева Мария Всеволодовна, к.б.н., н.с. лаборатории зоологических исследований ИБПК СО РАН; Попов Анатолий Анатольевич, к.б.н., н.с. лаборатории экосистемных исследований холодных регионов ИБПК СО РАН;; Вшивкова Татьяна Сергеевна, Ph.D., с.н с. лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

— 167 человек прошли курсы по физике. Руководители: Козлов Владимир Ильич, к.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории радиоизлучений ионосферы и магнитосферы ИКФИА СО РАН; Григорьев Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., главный ученый секретарь Академии наук Республики Саха (Якутия).

— 258 человек прошли кусы по истории и краеведению. Руководители: Семенов Юрий Иванович, н.с. НОЦ Академии наук Республики Саха (Якутия), Попов Василий Васильевич, заведующий отделом археологии и этнографии Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем Ярославского; Барахова Марианна Егоровна, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея государственности РС(Я) им. П.А. Ойунского. — 67 человек прошли куры по психологии и педагогике. Лекторы: д.психолог.н., профессор, член-корр. РАО Веракса А.Н., к.п.н., доцент кафедры ДО ПИ СВФУ Дедюкина М.И., к.п.н., доцент кафедры ДО ПИ СВФУ Иванова М.К., н.с. НОЦ Академии наук Республики Саха (Якутия) Семенов Ю.И.

Одним из важнейших направлений деятельности в области подготовки кадров высшей квалификации в Академии наук Республики Саха (Якутия) научно-методическое сопровождение аспирантов и реализация проекта «100 аспирантов-педагогов». Так по проекту 17 педагогов республики обучаются в аспирантуре Института стратегии развития образования РАО в г. Москва. 12 соискателей проходят обучение и проводят диссертационные исследования в Научно-образовательном центре Академии наук Республики Саха (Якутия).

Не остается в стороне и издательская деятельность. Только в 2020-2024 гг. под руководством Научно-образовательного центра и при поддержке Фонда издано 5 учебно-методических пособий для учреждений дошкольного образования, 2 пособия для общеобразовательных школ, 3 методических издания для вузов, 3 сборника статей педагогов Якутии

Семенов Юрий Иванович,

Директор Фонда